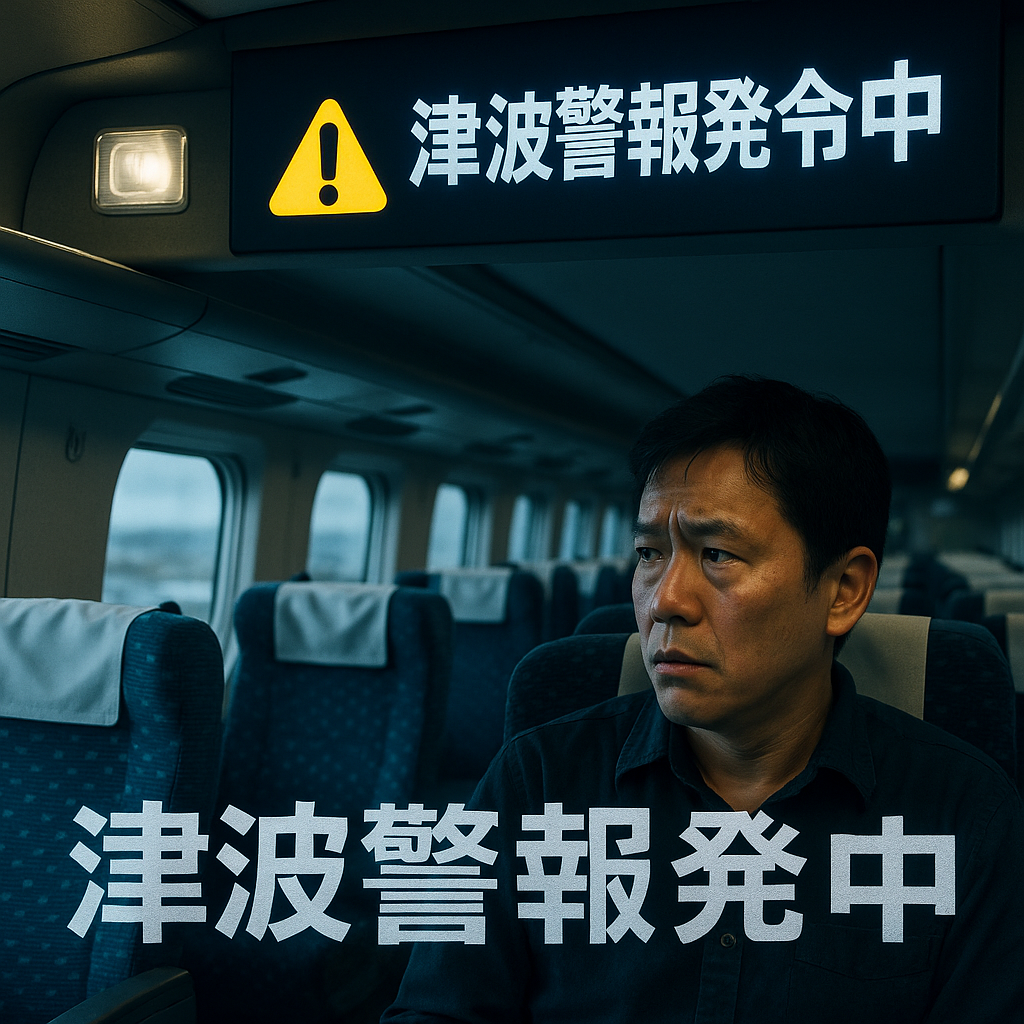

東海道新幹線は、日本の主要都市を繋ぐ重要な鉄道網として、ビジネスや観光で多くの人々に利用されています。しかし、沿岸部を多く通るこの路線は、特に津波などの自然災害の影響を受けやすい地域でもあります。本記事では、東海道新幹線に乗車中に津波警報が発令された場合に備えて、乗客が知っておくべき運行指針や避難対策について詳しく解説します。事前に知識を持つことで、万一の際にも冷静に行動し、安全を確保することができます。この情報をもとに、安全で安心な鉄道の旅を実現するための準備を整えていきましょう。

東海道新幹線における津波の影響とは?

南海トラフ地震と津波の関係

南海トラフ地震は、四国から熊野灘にかけての海底沈み込み帯で発生する可能性がある巨大地震です。この地域は複数のプレートが交差する場所で、地震発生時には大規模な津波が海沿いの地域に到達する恐れがあります。過去の歴史を振り返ると、1944年の東南海地震や1946年の南海地震では、津波が広範囲にわたって沿岸部へ被害を及ぼしました。これにより、東海道新幹線が影響を受けるシナリオも十分に考えられます。

浜名湖の津波想定とその歴史

浜名湖は新幹線のルート上に位置し、その地形から津波の影響を受けやすい地域です。江戸時代から昭和初期にかけて、地域では津波による被害が何度か記録されています。例えば、1707年の宝永地震や1854年の安政東海地震では、浜名湖周辺にも津波が押し寄せ、多くの被害が発生しました。現在、自治体や専門機関は最新の科学技術を駆使し、津波想定とその影響を継続的にアップデートしています。

新幹線の運行が与える影響

東海道新幹線の運行が津波によって停止することで、単に乗客への影響だけでなく、物流やビジネスにも大きな影響を及ぼします。新幹線の安全運行は国の経済活動を支える要です。そのため、運行停止の影響を最小限にとどめつつ、乗客の命を守るための備えが進められています。

津波警報発令時の運行指針

運行停止の基準と判断

津波警報が発せられた場合、東海道新幹線の運行は以下の基準に基づいて停止されます。まず、気象庁からのリアルタイムの津波警報情報が参考にされ、その情報に基づき鉄道管理者が迅速に判断します。また、各区間ごとに設定された津波リスク評価も総合的に考慮されます。例えば、高さが一定以上の津波が予測される場合や沿岸部に接近する場合には、即座に運行を停止し、安全確保に努めます。

列車の停車場所と避難手段

運行が停止された際には、列車はあらかじめ指定された安全な停車位置に移動することが求められます。これは津波の影響を避けるための措置です。停車後、乗客は鉄道会社の指示に従い、安全な避難場所へと移動します。避難には、駅や周辺の高台が利用され、状況に応じて速やかにアナウンスが行われます。

運行再開までのプロセス

津波警報が解除された後、運行再開には段階的なプロセスが必要です。まず、線路や沿線施設の安全確認作業が行われます。この過程には、設備の損傷チェックや各種センサーからのデータ解析が含まれます。安全が確認され次第、一部区間から段階的に運行が再開されることになります。このため、完全な運行再開までには一定の時間がかかることが想定されます。

浜名湖周辺のハザードマップの重要性

浸水リスクの評価

浜名湖周辺は津波による浸水リスクが高いため、ハザードマップを使ったリスク評価が重要です。この地域では、様々なシナリオに基づいて浸水の深さや広がりを予測しています。例えば、最大クラスの地震が発生した場合のシミュレーション結果を用いて、どのエリアがどの程度の浸水被害を受ける可能性があるのかを可視化し、住民や旅行者への情報提供を行っています。

避難場所の確認と利用法

避難計画を立てる際には、まず地域のハザードマップを確認し、最寄りの避難場所を特定しておくことが重要です。これにより、地震や津波発生時に迅速かつ安全に避難することができます。避難場所には地域の学校や公園、高台などが指定されており、行き方や避難の際に注意すべきポイントを事前に理解しておくことが求められます。

最新のハザード情報の入手方法

最新のハザード情報を速やかに入手することも防災の観点から非常に重要です。気象庁や自治体の公式ウェブサイト、防災アプリ、公共の緊急放送システムなどが利用できます。これらの情報源を日常的にチェックし、必要なときに即座に引き出せるようにしておくことが、自身と家族、そして社会全体の安全を守るための鍵となります。

地震発生時の乗務員の役割

乗務員の避難指示の内容

地震発生時、乗務員はまず乗客の安全を確保するために一連の避難指示を提供します。彼らは事前にさまざまな訓練を受けており、緊急時にはマニュアルや過去の経験に基づき、迅速かつ的確に行動します。具体的には、以下のような指示を出します。

1. 安全な姿勢の確保: 揺れを感じたら、乗客に速やかに座席に戻り、体を低くして身を守るよう指示します。

2. 避難経路の案内: 必要に応じて非常口などの避難経路を案内します。新幹線には複数の非常口があり、最寄りの場所を把握することが重要です。

3. 停車位置と安全確認: 列車が安全な場所に停車した場合、乗務員は現場の状況に応じて、乗客が車両内に留まるべきか、指定された避難場所に移動するべきかの判断を促します。

乗客への安全情報の提供

乗務員はまた、公式情報を基に適切な安全情報を提供します。気象庁や鉄道運行管理センターからの最新情報を元に、現在の状況、予測される影響、さらには避難の必要性についての説明を車内アナウンスや掲示板で伝えます。これらのコミュニケーションは、恐怖や混乱を軽減し、冷静な避難行動を促進します。

実際の事例に見る対応策

歴史的な事例として、2011年の東日本大震災時に多くの乗務員が瞬時に適切な行動を取ったことが挙げられます。事前に用意されたマニュアルと訓練に基づき、緊急停止や乗客への指示が速やかに行われ、多くの命が守られました。このような事例は乗務員の重要性を再認識させるものであり、継続的な訓練の必要性を浮き彫りにしています。

津波警報に対応するための知恵袋

乗客自身の行動指針

乗客自身も、安全を確保するための行動指針を理解しておくことが不可欠です。以下の方法を予め頭に入れておくことで、実際に津波警報が発令された際の対応がスムーズになります。

1. 事前の準備: 東海道新幹線に乗る前に非常口や避難経路を確認することで、緊急時の準備を整えておきます。

2. 冷静な判断: パニックに陥らず、乗務員の指示に従い、計画的に行動する心構えが必要です。

3. 緊急時の持ち物: 乗車時には、非常時にすぐ持ち出せる小型バッグに必要最低限のもの(例えば、携帯電話、充電器、手帳、応急処置キットなど)を用意しておくとよいでしょう。

お勧めの緊急連絡先

万が一のために、家族や友人と連絡を取れるようにしておくことも重要です。以下の点に注意してください:

1. 主要な連絡手段: 携帯電話が使用できない場合に備えて、メールやSNSを利用するための準備をしておきます。

2. 事前通知: 旅行前にあらかじめ緊急連絡先を設定し、自分の移動計画を共有しておくと安心です。

3. 公衆電話の使用: 特に大規模な災害時には、スマートフォンの通信が混雑することもあるため、公衆電話の位置を確認しておきましょう。

情報収集のためのテクニック

信頼性の高いリアルタイムの情報収集は、非常時における正確な判断に欠かせません。

1. 公式アプリとウェブサイト: 気象庁の「防災情報アプリ」や、鉄道会社の公式アプリをインストールし、最新情報をチェックできるようにします。

2. SNSの活用: JR東日本やJR東海などの公式SNSアカウントをフォローしておけば、運行状況や緊急情報が即座に入手できます。

3. ローカルな情報源: 現地の自治体のウェブサイトや、地域ラジオ局の放送も重要な情報源となります。

JR東日本・JR東海の役割

運行管理体制の整備

JR東日本とJR東海は、津波や地震などの緊急事態に対する徹底した運行管理体制を維持しています。

1. 自動停止システム: 新幹線には、地震発生時に自動で列車を停止させるシステムが導入されており、乗客の安全を迅速に確保します。

2. 継続する業務訓練: 定期的に訓練を実施し、乗務員やスタッフが非常時に柔軟かつ効果的に対応できるようにしています。

3. 設備の安全点検: 新幹線の運行に関わる設備の定期点検を徹底し、規定に基づいたメンテナンスを行っています。

大型地震に対する備え

JR東日本とJR東海は、常に大型地震の発生を想定した準備を行っています。

1. 地震センサーの導入: 新幹線には、地震の初期微動を素早く感知するセンサーが数多く設置されており、これが高速での緊急停止を可能にしています。

2. 綿密な避難計画: 各地点ごとに避難計画を作成し、非常時の対応フローを明確化しています。また、現場スタッフの役割も細かく規定されています。

3. 備蓄と設備: 各主要駅や重要拠点には、非常時に必要な物資や設備が備蓄されており、迅速な支援が可能です。

乗客への安全保障の進化

安全保障策の進歩によって、乗客はより安心して新幹線を利用することができます。

1. 新技術の導入: 新型車両にはより高度な安全技術が盛り込まれており、非常時における乗客の安心感を増幅させています。

2. 乗務員の教育強化: 非常時の乗務員の対応能力を向上させるため、様々な研修やシミュレーションが実施されています。

3. コミュニケーションの強化: 難局に直面した場合でも、乗客と確実なコミュニケーションを取るための手段が強化されています。

乗客が知っておくべきこと

事前の準備と注意点

地震や津波発生時に冷静に対応するためには、日頃からの準備が重要です。

1. 運行情報チェック: 新幹線に乗車する前には、鉄道会社の公式ウェブサイトやアプリで運行情報を必ず確認しましょう。特に津波警報が発令されていないかチェックします。

2. 非常口の確認: 車両に乗った際には、最寄りの非常口や避難誘導サインを確認しておくことが肝心です。緊急時にはそれが命を守る手段となります。

3. 必需品の準備: 小型バッグに緊急時に必要なもの(携帯電話のバッテリー、現金、緊急連絡先リスト、水、軽食)を用意しすぐに持ち出せるようにしておきます。

万が一の状況下での行動マニュアル

津波警報が発令された場合の具体的行動について知っておくことで、いざという時の対応が円滑になります。

1. 車内アナウンスに従う: まずは冷静に状況を確認し、車内アナウンスに耳を傾けましょう。乗務員からの指示がありますので、それに従いましょう。

2. 安全な姿勢を保つ: 地震が発生した際は座席に座り、頭を守る姿勢を取り、揺れが収まるのを待ちます。

3. 迅速な避難: 停車後、乗務員の指示により避難が指示された場合、すぐに非常口に向かいできるだけ迅速に移動します。他の乗客との協力が重要です。

周囲との連携の重要性

非常時においては、個人だけでなく周囲との協力も重要です。

1. 情報共有: 周囲の乗客とも情報を共有し、相互に声をかけ合うことで落ち着いた対応が可能となります。

2. 協力行動: 高齢者や子供、身体の不自由な方がいる場合は、積極的にサポートしましょう。助け合いが安全につながります。

新幹線の区間ごとのリスク評価

浜名湖付近の特性と注意点

浜名湖周辺は特にリスクが高い地域として知られています。

1. 地理的特性: 浜名湖は内海であるため、津波のエネルギーが集まりやすく、周辺地域への影響が大きいとされています。

2. 運行停止の判断基準: 鉄道会社は、浜名湖付近において、津波警報発令時には即時に運行停止を判断する基準を持っています。乗客はこれに従い速やかに安全行動を取る必要があります。

在来線との連携状況

津波からの避難や運行再開において、在来線との連携も重要です。

1. 振替輸送の手配: 新幹線が停止した場合、在来線やバスによる振替輸送が提供されることがあります。事前に連絡先や運行状況を確認し、最適な避難ルートを選択しましょう。

2. 代替交通の利用: 在来線が運行している場合、可能な限りそちらを利用することで移動が可能な場合もあります。乗客として柔軟に対応することが求められます。

各区間の防災策

新幹線の各区間で異なる防災策が講じられています。

1. 構造的対策: 津波の影響を軽減するため、沿岸部では防潮堤や浸水対策設備が設置されています。

2. ハイテクセンサー: 最新の技術を活用し、地震発生時には即座に列車を停止させるシステムが導入されています。また、津波の進行を監視するセンサーも配置されています。

歴史的な津波の影響と教訓

過去の津波事例から学ぶ

過去の津波被害から多くを学び、現在の防災対策に活かしています。

1. 1946年南海地震: 四国や紀伊半島で甚大な被害をもたらしました。鉄道インフラも大きな影響を受け、この経験が現代の防災策の基礎となりました。

2. 2011年東日本大震災: これにより、新幹線の安全基準が再定義され、地震検知システムの強化と新たな防災技術の開発が行われました。

地域の防災対応の変遷

地域社会全体で防災対応は進化しています。

1. 地域のハザードマップ: 自治体は過去の津波被害を基に、詳細なハザードマップを作成し、市民に配布・周知しています。

2. コミュニティ訓練: 定期的な防災訓練を通じ、地域全体での避難体制を強化しています。学校や企業、公共施設などでの訓練も推進されています。

教訓を活かした今後の対策

教訓をもとに、今後ますます強化されるべき対策が考えられています。

1. 技術革新の推進: センサー技術やAIを活用した新たな津波予測モデルの開発が進んでおり、より迅速で正確な警報が可能になる見込みです。

2. 教育と啓発の強化: 防災教育プログラムを通じて、幼少期から高齢者まで幅広く安全行動を学び、コミュニティの防災意識向上を図っています。

まとめ

東海道新幹線を利用する際には、地震や津波などの自然災害に対する備えが重要です。本記事で紹介した通り、乗客としては事前に運行情報を確認し、非常口の位置や必要な持ち物を準備しておくことが肝要です。また、万が一の状況下では、冷静に乗務員の指示に従い、周囲と協力して行動することが求められます。

新幹線の各区間には、地理的特性に応じた防災策が講じられており、例えば浜名湖付近は特に津波リスクが高いことから特別な注意が必要です。過去の津波被害から学んだ教訓を活かし、技術の進化や地域の防災対応の改善が進められています。

最後に、これらの備えと知識が、安全で安心な旅の実現に寄与するということを心に留めておきましょう。正しい情報と準備があれば、万全の体制で快適な旅を楽しむことができます。今後も続々と進化する防災対策を注視しつつ、安全な鉄道の旅を心がけてください。