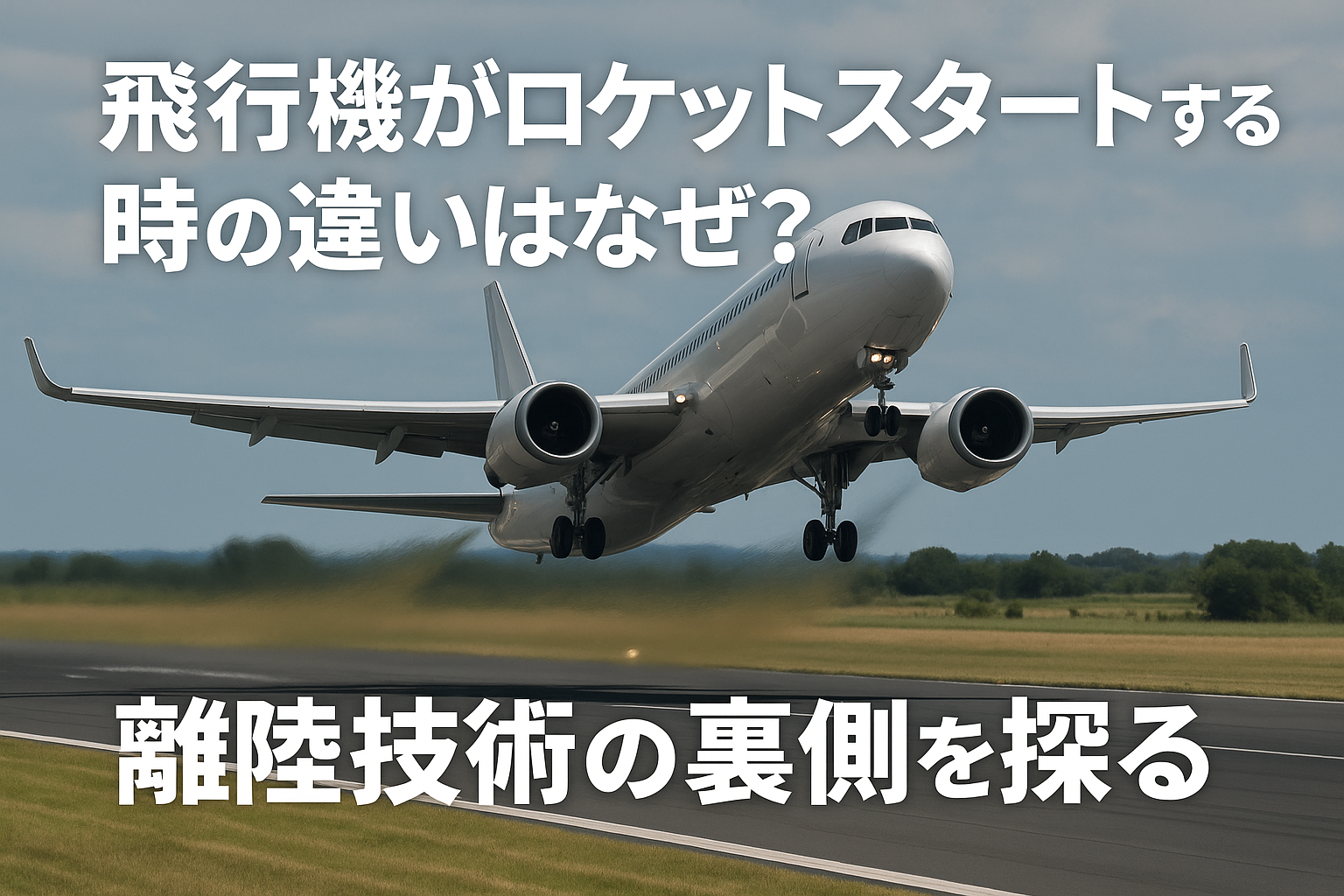

飛行機が滑走路を勢いよく駆け抜け、あっという間に空へと舞い上がる様子は、まるでロケットの打ち上げを思わせるほどです。特に、機体が地面を離れ、ぐんぐんと空へと吸い込まれていくような急上昇は、見る者に強い印象を与え、「ロケットスタート」と形容されることも少なくありません。しかし、なぜ同じ飛行機でも、まるで「ロケットスタート」のように感じる離陸と、滑らかに上昇していく離陸があるのでしょうか?この素朴な疑問の裏には、航空力学、気象条件、空港の特性、そしてパイロットの高度な判断が複雑に絡み合っています。この記事では、飛行機の離陸技術の裏側に深く迫り、その違いが生まれる理由を多角的に探っていきます。

飛行機とロケットスタートの違いとは?

「ロケットスタート」という言葉は、飛行機が非常に短い滑走距離で急加速し、急角度で上昇する様子を指す比喩表現として使われます。これは、実際のロケットが垂直に打ち上がる姿に似ていることから生まれた言葉ですが、飛行機とロケットでは、その推進原理も離陸のメカニズムも根本的に異なります。飛行機はあくまで翼の揚力とエンジンの推力によって離陸し、ロケットのように自らの噴射力だけで垂直に上昇するわけではありません。

飛行機の離陸メカニズム

飛行機が離陸するためには、以下の4つの力が絶妙なバランスで作用する必要があります。これらの力の相互作用を理解することが、飛行機の離陸を深く理解する鍵となります。

- 推力(Thrust): エンジンが発生させる前進する力です。ジェットエンジンは、大量の空気を吸い込み、圧縮・燃焼させて高速で後方に噴射することで、その反作用として機体を前方に押し出す力を生み出します。この推力が、飛行機を滑走路上で加速させる原動力となります。

- 揚力(Lift): 翼の特殊な形状(翼型)と、その上下面を流れる空気の速度差によって発生する、機体を持ち上げる力です。翼の上面を流れる空気は下面よりも速く流れ、ベルヌーイの定理により上面の圧力が低下します。この圧力差が揚力となり、機体を空中に浮かせます。揚力は速度が速いほど、また翼の迎角(空気に対する翼の傾き)が大きいほど大きくなります。

- 抗力(Drag): 空気抵抗によって機体の前進を妨げる力です。機体の形状や表面の摩擦によって発生する「形状抗力」や「摩擦抗力」、揚力発生に伴って生じる「誘導抗力」などがあります。離陸時には、推力がこの抗力に打ち勝つことで、飛行機は加速を続けることができます。

- 重力(Weight): 地球が機体を鉛直下向きに引っ張る力です。これは機体の総重量に比例し、燃料、乗客、貨物など、機体にかかるすべての重量が含まれます。離陸時には、揚力がこの重力を上回ることで、飛行機は地面を離れて浮上します。

離陸時には、まずエンジンが最大推力を発生させ、推力が抗力を上回ることで飛行機は滑走路上を加速します。加速に伴い、翼に当たる空気の流れが速くなり、揚力が増大します。そして、十分な速度に達し、揚力が重力を上回った瞬間に、パイロットは操縦桿を引き、機首を上げ(ローテーション)、翼にさらに大きな揚力を発生させて離陸します。この一連のプロセスは、わずか数十秒から1分程度の間に完了します。

ロケットスタートの基本原理

ロケットは、飛行機とは全く異なる原理で推進します。ロケットは、燃料(推進剤)を燃焼させて高温・高圧のガスを生成し、これをノズルから高速で後方に噴射することで、その反作用として前方に進む推力を得ます。これはニュートンの第三法則、すなわち「作用・反作用の法則」に基づいています。

ロケットは、離陸に必要なすべての燃料と酸化剤を自身で搭載しており、飛行機のように外部の空気を取り込む必要がありません。そのため、大気圏外の真空空間でも推進力を得ることができ、垂直に離陸することが可能です。液体燃料ロケットは、液体水素と液体酸素のように、燃料と酸化剤を別々のタンクに貯蔵し、ポンプで燃焼室に送り込んで混合・燃焼させます。一方、固体燃料ロケットは、燃料と酸化剤があらかじめ混合された固体の推進剤を使用し、一度着火すると燃焼を止めることができません。ロケットの圧倒的な推力は、短時間で膨大な運動量を後方に放出することによって生まれます。

飛行機とロケットの基本的な違い

飛行機とロケットは、どちらも空を飛ぶ乗り物ですが、その設計思想、運用環境、そして目的において明確な違いがあります。

| 特徴 | 飛行機 | ロケット |

|---|---|---|

| 離陸方法 | 滑走路を加速し、翼の揚力で浮上。水平方向の運動が必須。 | 垂直に推力で上昇。大気圏外への到達が目的のため、空気抵抗を最小限に抑える形状。 |

| 動力源 | ジェットエンジン(空気を取り込む)。大気中の酸素を利用して燃料を燃焼させる。 | ロケットエンジン(燃料・酸化剤を積載)。外部の酸素を必要とせず、自己完結型。 |

| 燃料 | 主にジェット燃料(ケロシン系)。燃費効率が重視される。 | 液体燃料(液体水素、液体酸素など)、固体燃料。高推力と瞬間的なエネルギー放出が重視される。 |

| 運用環境 | 主に大気圏内。空気の存在が揚力発生に不可欠。 | 大気圏内から大気圏外(宇宙空間)まで。真空でも機能する。 |

| 速度 | 亜音速〜超音速(巡航時)。音速を超えるには特別な設計が必要。 | 地球脱出速度(約)まで加速。極超音速に達する。 |

| 目的 | 人員・貨物輸送、偵察、戦闘など。点と点を結ぶ移動手段。 | 宇宙飛行、人工衛星打ち上げ、惑星探査など。地球の重力圏を脱出することが主目的。 |

| 構造と素材 | 軽量かつ高強度、空力特性に優れた構造。アルミニウム合金、複合材料など。 | 非常に高い圧力と温度に耐える構造。特殊合金、セラミックスなど。 |

| 飛行制御 | 翼、尾翼、フラップなどの空力制御面とエンジン推力で制御。 | スラスター(小型エンジン)、ジンバル(エンジン噴射方向の変更)などで制御。 |

飛行機がロケットスタートする理由

飛行機が「ロケットスタート」のように見える離陸をするのには、単なる偶然ではなく、航空機の性能限界と安全性を考慮した上で、様々な外部条件や機体条件が複合的に作用しています。パイロットはこれらの条件を瞬時に判断し、最適な離陸方法を選択します。

条件が異なる理由

飛行機の離陸性能は、以下のような多岐にわたる要因によって大きく左右されます。これらの要因は相互に関連し、離陸の難易度や必要な滑走距離に影響を与えます。

- 機体重量: 飛行機の総重量は、離陸性能に最も大きな影響を与える要素の一つです。燃料、乗客、貨物が多いほど機体は重くなり、より大きな揚力を発生させるために、より長い滑走距離とより大きな推力が必要になります。例えば、長距離国際線のように燃料を満載するフライトでは、短距離国内線と比較して離陸滑走が長く、上昇角度も緩やかになる傾向があります。

- 気温: 気温が高いと空気の密度が低くなります(希薄になります)。空気密度が低いと、翼が発生させる揚力が減少するため、同じ揚力を得るためにはより速い速度が必要となり、結果的に離陸距離が長くなります。また、エンジンの推力も空気密度に依存するため、高温下ではエンジンの性能も若干低下します。夏場の暑い空港での離陸が、冬場に比べて力強く感じるのはこのためです。

- 気圧(標高): 気圧が低い、つまり空港の標高が高い場所では、空気密度が自然と低くなります。これは高温の場合と同様に、揚力発生効率の低下とエンジンの推力低下を招き、離陸距離を長くする要因となります。メキシコシティ空港やボリビアのラパス空港など、高地にある空港では、離陸性能の制約が非常に厳しくなります。

- 風向・風速: 向かい風(ヘッドウィンド)は、翼に当たる空気の相対速度を増加させるため、揚力発生を助け、離陸距離を大幅に短縮することができます。向かい風が強いほど、飛行機は短い滑走距離で離陸速度に達し、急角度で上昇することが可能です。逆に、追い風(テールウィンド)は揚力発生を妨げ、離陸距離を長くするため、通常は追い風での離陸は避けられます。

- 滑走路の長さと状態: 滑走路の長さは、離陸できる機体重量や気象条件を決定する上で極めて重要です。短い滑走路では、離陸に必要な速度に達するために、より強力な加速と、より早いタイミングでのローテーション、そして急な上昇角度が求められます。また、路面が濡れていたり、雪や氷で覆われていたりすると、タイヤの摩擦係数が低下し、加速性能やブレーキ性能に悪影響を与えるため、離陸距離が長くなるか、離陸自体が不可能になる場合があります。

これらの条件が複合的に作用し、パイロットは離陸前に詳細な性能計算を行います。特に、滑走路が短い場合や、機体重量が重い場合、あるいは向かい風が強い場合などには、最大限の推力を出して短時間で加速し、急角度で上昇する「ロケットスタート」のような離陸が見られることがあります。これは、安全に離陸するために必要な性能を最大限に引き出すための、計算された選択なのです。

空港別の離陸例:丘珠空港と小松空港

日本の空港を例に取ると、その立地や滑走路の特性、運用される航空機の種類によって離陸の仕方が大きく異なることがあります。

- 丘珠空港(札幌): 札幌市街地に非常に近い場所に位置し、滑走路が約$1,500 \text{ m}$と比較的短い空港です。主に小型ジェット機やプロペラ機が運航されていますが、特に夏場など、気温が高い時期には空気密度が低下するため、短距離で離陸するためにエンジンを最大限に吹かし、急角度で上昇する様子が頻繁に見られます。これは、限られた滑走路長の中で最大の性能を引き出すための必然的な選択であり、見る人にとってはまさに「ロケットスタート」と感じられる瞬間かもしれません。丘珠空港の離陸は、その視覚的な迫力から、航空ファンや地元住民の間で「丘珠のロケットスタート」として親しまれています。

- 小松空港(石川): 日本海側に位置し、滑走路が約$2,700 \text{ m}$と比較的長く、航空自衛隊との共用空港でもあります。そのため、F-15戦闘機のような高性能な航空機も運用されており、民間機の場合でも、比較的余裕を持った離陸が可能です。丘珠空港ほど急な離陸を強いられることは少ないかもしれませんが、大型のボーイング747や777などの貨物機が離陸する際には、その巨体に見合わない力強い加速と上昇を見せることもあります。特に、最大離陸重量に近い状態で離陸する場合や、強い向かい風がある場合には、迫力ある離陸シーンが展開されることがあります。

コンディショニングとその影響

「コンディショニング」という言葉は、航空業界では様々な文脈で使われますが、離陸に関して言えば、特に軍用機や一部の大型機で見られる「エンジン・スプールアップ」のプロセスを指すことがあります。これは、離陸滑走を開始する前に、飛行機が滑走路上で一時停止し、ブレーキをかけた状態でエンジンを最大推力まで上げてから、ブレーキを解除して離陸を開始する操作です。

この操作の主な目的は、離陸滑走開始と同時に最大の推力を得ることです。ジェットエンジンは、アイドル状態から最大推力に達するまでに数秒のタイムラグがあります。短い滑走路や重い機体、あるいは厳しい気象条件下では、この数秒のタイムラグが離陸距離に大きく影響する可能性があります。事前にエンジンを最大推力まで「コンディショニング」しておくことで、離陸滑走の最初から最大の加速力を得ることができ、結果として離陸距離を短縮し、より安全な離陸を可能にします。民間機では、通常は滑走しながら推力を上げていく「ローリングテイクオフ」が一般的ですが、それでも離陸前にエンジン出力を高める準備(エンジン・スプールアップ)は行われます。この一連の動作が、見る人によっては「ロケットスタート」のように映る要因となります。特に、エンジン音が最大に達してから機体が動き出す瞬間は、その迫力から強い印象を与えます。

ロケットスタートの技術的背景

飛行機が「ロケットスタート」のような印象的な離陸を可能にする背景には、航空技術の粋を集めたエンジンの性能、緻密に設計された滑走路の条件、そして高度な加速・制動のメカニズムが深く関わっています。

エンジンの違いと性能

現代のジェットエンジン、特に民間旅客機に搭載される高バイパス比ターボファンエンジンは、驚異的な推力と燃費効率を両立させています。これらのエンジンは、コア部分で燃料を燃焼させて高温・高圧のガスを生成するだけでなく、巨大なファンで大量の空気を吸い込み、その大部分を燃焼させずにバイパスさせて後方に噴射します。この「バイパス」された空気の推力が全体の推力の大部分を占めるため、非常に効率的で静かな運転が可能です。

離陸時には、この高バイパス比ターボファンエンジンが、その巨大なファンとコアエンジンの組み合わせによって、膨大な推力を発生させます。エンジンの推力対重量比(エンジンの推力とエンジン自体の重量の比率)が高いほど、より少ないエンジン数で大きな機体を加速させることができます。例えば、ボーイング777のような大型機は、わずか2基のエンジンで数十万ポンドもの推力を発生させ、満載の機体を空へと運びます。この強力なエンジン性能が、短時間で離陸速度に達し、急角度で上昇する「ロケットスタート」を可能にする技術的な基盤となっています。また、エンジンの信頼性向上も、最大推力での安全な運用を支えています。

滑走路の条件と役割

滑走路は、飛行機が離陸に必要な速度まで加速し、安全に浮上するための「舞台」です。その設計と状態は、離陸性能に直接的な影響を与えます。

- 長さ: 滑走路の長さは、空港が受け入れられる航空機の種類や、離陸できる最大離陸重量を決定する上で最も重要な要素の一つです。長い滑走路ほど、より重い機体や、高温・高標高といった厳しい気象条件下でも安全に離陸できます。短い滑走路では、離陸に必要な速度に達するために、より強力な推力と、より急な上昇角度が求められ、機体や積載量に制限がかかることがあります。

- 路面: 滑走路の路面は、乾燥したアスファルトやコンクリートが一般的で、タイヤのグリップが良く、効率的な加速を可能にします。しかし、雨で濡れていたり、雪や氷で覆われていたりすると、路面の摩擦係数が著しく低下します。これにより、加速性能が悪化し、離陸距離が大幅に長くなるか、ハイドロプレーニング現象(水膜の上を滑る現象)のリスクが高まり、安全な離陸が不可能になる場合があります。そのため、悪天候時には滑走路の除雪や排水が徹底され、必要に応じて離陸制限が設けられます。

- 勾配: 滑走路にごくわずかな勾配がある場合でも、離陸性能に影響を与えます。わずかな上り勾配でも離陸距離は伸び、下り勾配では短縮されます。パイロットはこれらの微細な要素も考慮に入れて、離陸計算を行います。

- その他: 滑走路の幅、路面標識、照明設備なども、安全で効率的な離陸を支える重要な要素です。特に夜間や視界不良時には、精密な照明システムがパイロットの視認性を確保します。

加速と制動のメカニズム

離陸滑走中、飛行機はエンジン推力によって加速し、車輪の転がり抵抗や空気抵抗に打ち勝ちます。この加速のプロセスは、ニュートンの第二法則(、力は質量と加速度に比例する)に従います。つまり、より大きな推力を発生させ、機体重量を軽くすることで、より大きな加速度を得ることができます。

離陸速度(V2速度、安全上昇速度)に達するまでの間、パイロットは常に機体の挙動を監視し、異常があれば離陸を中止(RTO: Rejected Take-Off)する準備をしています。RTOは、エンジン故障、火災、機体の異常な振動、滑走路逸脱の危険性など、離陸中に発生する予期せぬ事態に対応するための重要な安全手順です。RTOの際には、パイロットは直ちにエンジン推力をアイドルに戻し、逆噴射(リバーススラスト)を作動させ、強力なホイールブレーキをかけ、さらに翼の上のスポイラー(グランドスポイラー)を展開して揚力を破壊し、機体を短距離で停止させます。この一連の動作は、非常に短時間で行われる必要があり、パイロットの高度な訓練と迅速な判断力が求められます。RTOは、飛行機が高速で走行している中で行われるため、非常にリスクの高い操作であり、その発生は極めて稀です。

飛行機の離陸方法

飛行機の離陸は、単に加速して飛び上がるだけでなく、航空会社、空港、機体の状況、そして気象条件など、様々な要素が絡み合う複雑で高度なプロセスです。パイロットは、これらの要素を総合的に判断し、最も安全かつ効率的な離陸方法を選択します。

滑走路の特徴解析

パイロットは離陸前に、コックピットで行われる「ブリーフィング」において、使用する滑走路の長さ、幅、路面状況(乾燥、湿潤、雪、氷など)、標高、周囲の障害物(山、建物など)、そして現在の風向・風速などの情報を詳細に解析します。これらの情報は、航空機の性能計算ソフトウェアに入力され、離陸に必要な滑走距離、離陸速度(V1、VR、V2)、そして初期上昇経路が計算されます。

- V1速度(Decision Speed): 離陸を継続するか中止するかを決定する最終的な速度です。この速度を超えると、仮に異常が発生しても、滑走路内で安全に停止することが困難になるため、離陸を継続することが原則となります。

- VR速度(Rotation Speed): 機首上げを開始する速度です。この速度でパイロットは操縦桿を引き、機首を上げて揚力を増加させます。

- V2速度(Takeoff Safety Speed): 片方のエンジンが停止した場合でも、安全に上昇を継続できる最低速度です。

これらの速度は、機体重量、フラップ設定、気温、気圧、風向・風速などによって変動します。パイロットは、これらの計算結果に基づいて離陸推力を設定し、離陸に臨みます。

離陸時の体験談

乗客として飛行機に乗っていると、離陸時の加速は非常に印象的で、五感を刺激する体験です。まず、エンジンが最大推力まで加速されると、機体全体が振動し、窓の外からは轟音とジェットエンジンの唸り声が聞こえてきます。そして、ブレーキが解除されると、シートに体が押し付けられるような強烈な加速が始まり、窓から見える景色が瞬く間に後方に流れていきます。滑走路のセンターラインが一直線に伸び、速度計がぐんぐん上がっていくのを感じるでしょう。

特に、短距離路線や、満席に近い便、あるいは天候が不安定で向かい風が強い日などには、普段よりも力強い加速と、機首がぐっと持ち上がり、空へと吸い込まれるような急角度での上昇を感じることがあるかもしれません。これは、パイロットが安全を確保しつつ、最大限の性能を引き出している証拠であり、まさに「ロケットスタート」と呼ぶにふさわしい、スリリングで忘れられない体験となるでしょう。雲を突き抜け、眼下に広がる街並みが小さくなっていく光景は、飛行機ならではの醍醐味です。

臨時便における違い

臨時便やチャーター便は、通常の定期便とは異なる条件下で運航されることがあります。これにより、離陸のプロセスにも特有の違いが生じることがあります。

例えば、普段は大型機が就航しない地方空港に、ツアーやイベントのために臨時で大型機が飛来する場合、滑走路の長さや誘導路の強度、駐機スポットの制約など、空港のインフラが大型機の運用に適していないことがあります。このような場合、航空会社は機体重量を制限したり、燃料搭載量を減らしたりするなどして、離陸性能を確保する必要があります。これにより、通常よりも慎重な離陸計画が求められ、離陸距離が長くなる傾向があるかもしれません。

また、災害時の救援物資輸送や、緊急医療搬送など、緊急性の高いフライトでは、最大限の性能を引き出す離陸が行われることもあります。例えば、短時間で大量の物資を輸送する必要がある場合、機体は最大積載量に近い状態で離陸することがあり、その際には、通常のフライトよりも力強い加速と上昇が求められるでしょう。このように、臨時便は、その運航目的や状況に応じて、通常の定期便とは異なる離陸プロファイルを持つことがあります。

特別な離陸体験:ロケットスタートをする飛行機

特定の空港や状況下では、まさに「ロケットスタート」と形容されるような、乗客や航空ファンに強い印象を与える離陸が見られることがあります。これらの空港は、その地理的特性や運用上の制約から、航空機が最大限の性能を発揮して離陸する必要があるため、迫力あるシーンが展開されます。

成功事例:丘珠空港の伝説

前述の丘珠空港は、札幌市街地に隣接し、滑走路が約$1,500 \text{ m}$と比較的短いという特徴を持っています。この短い滑走路から、主に日本航空(JAL)グループのエンブラエルE170/190型機や、日本エアコミューター(JAC)のATR42/72型機などの小型ジェット機やプロペラ機が離陸します。これらの機体が満席の状態で、特に夏場の気温が高い時期に離陸する際には、空気密度が低下するため、離陸に必要な速度に達するためにエンジンを最大限に吹かし、滑走路上を猛然と加速します。

そして、地面を離れると同時に、機首を高く上げ、まるで壁を駆け上がるかのような急角度で上昇していく様子は、まさに圧巻です。エンジン音が大きく響き渡り、機体がぐんぐんと高度を上げていく光景は、航空ファンにとっては「丘珠のロケットスタート」として語り継がれるほどの「伝説」となっています。この離陸は、短い滑走路という制約の中で、安全かつ効率的に離陸するために、機体とパイロットの性能を最大限に引き出した結果なのです。

石垣空港におけるロケットスタート

沖縄県に位置する新石垣空港も、その短い滑走路(約)と、南国の気候(高温多湿)という条件下で、大型機が離陸する際には、力強い加速を見せることがあります。高温多湿の環境では、空気中の水蒸気量が多くなり、空気密度がさらに低下します。これは、揚力の発生効率を悪化させ、エンジンの推力も低下させる要因となります。

そのため、特に夏場の昼間など、空気密度が低い状況で、ボーイング737やエアバスA320といった中型機が満席に近い状態で離陸する際には、エンジンの推力を最大限に活用した離陸が求められます。滑走路上を勢いよく加速し、短い距離で浮上する姿は、見る者に「ロケットスタート」を想起させるでしょう。石垣空港は、美しい自然に囲まれた観光地であると同時に、航空機がその性能を試される場所でもあります。

松本空港の特異性

長野県にある松本空港は、標高約$657 \text{ m}$と、日本の主要空港の中でも高所に位置しています。このような高標高の空港では、「高地・高温(High and Hot)」と呼ばれる特殊な条件下での運用が求められます。標高が高いと気圧が低くなり、空気密度が自然と低くなります。これは、揚力が発生しにくくなるだけでなく、エンジンの吸い込む空気の量が減るため、エンジンの性能も低下するという二重の課題を抱えます。

そのため、松本空港から離陸する飛行機は、他の低地の空港に比べて、より長い滑走距離が必要となり、場合によっては力強い加速で離陸する様子が見られることがあります。特に、機体重量が重い場合や、夏場の気温が高い時期には、パイロットは最大限の推力を設定し、滑走路上を全力で加速します。このような条件下での離陸は、パイロットの高度な技量と、航空機の設計限界が試される瞬間であり、その迫力は見る者を魅了します。

飛行機とロケットスタートの理解を深める

検索された疑問の総括

この記事を通して、「飛行機がロケットスタートする時の違いはなぜ?」という疑問に対し、飛行機の離陸メカニズム、ロケットとの根本的な違い、そして飛行機が「ロケットスタート」のように見える離陸をする多岐にわたる理由を詳細に解説しました。機体重量、気温、気圧(標高)、風向・風速、滑走路の長さと状態といった様々な要因が複合的に影響し、それぞれの離陸を特徴づけていることがお分かりいただけたかと思います。特に、滑走路が短い空港や、高温・高標高の空港では、安全を確保しつつ最大限の性能を引き出すために、より力強い離陸が見られる傾向にあります。これは、単なる偶然ではなく、航空力学とパイロットの熟練した技術の結晶なのです。

今後の航空技術への期待

航空技術は、常に安全性、効率性、そして環境負荷低減を追求しながら、目覚ましい進化を遂げています。今後も、飛行機の離陸技術はさらなる発展を遂げることが期待されます。

- エンジンの進化: より燃費効率が良く、より静かで、さらに強力な推力を発生させる次世代エンジンの開発が進んでいます。これにより、離陸時の騒音や排出ガスが低減され、より短い滑走路での運用も可能になるかもしれません。

- 機体材料の革新: 炭素繊維複合材料などの軽量で高強度な新素材の採用は、機体重量の軽量化に貢献し、離陸性能の向上と燃費改善をもたらします。

- フライトマネジメントシステムの高度化: AI(人工知能)やビッグデータ解析を活用した、より高度なフライトマネジメントシステムが導入されることで、リアルタイムの気象情報や空港情報を基に、最適な離陸プロファイルを自動で計算・提案できるようになるでしょう。これにより、パイロットの負担が軽減され、さらに安全で効率的な運航が実現します。

- 持続可能な航空燃料(SAF): 環境負荷低減のため、SAFの利用が拡大することで、離陸時の排出ガスも削減され、よりクリーンな空の旅が実現に近づきます。

- 電動・ハイブリッド航空機: 将来的には、電動モーターやハイブリッド推進システムを搭載した航空機が登場し、離陸時の騒音や排出ガスを大幅に削減する可能性があります。

これらの技術革新は、将来的にさらに効率的で安全な離陸を可能にし、場合によっては、より短い滑走路での運用や、厳しい条件下での離陸能力向上にも貢献するでしょう。

読者への最終的なメッセージ

次に飛行機に乗る機会があったら、ぜひ離陸時のエンジンの音や、シートに押し付けられるような加速感、そして窓から見える景色が瞬く間に後方に流れていく様子に注目してみてください。それは、単なる移動手段ではなく、様々な条件と高度な技術、そしてパイロットの熟練した技が織りなす、まさに「空のロケットスタート」体験かもしれません。この記事が、皆さんの航空機への理解を深め、次回のフライトをより一層興味深く、そして安全に楽しむための一助となれば幸いです。空の旅が、私たちにもたらす感動と驚きは尽きることがありません。

まとめ

本記事では、「飛行機がロケットスタートする時の違いはなぜ?」という疑問を深掘りし、飛行機の離陸メカニズム、ロケットとの基本的な違い、そして飛行機が「ロケットスタート」のように見える離陸をする多岐にわたる理由を詳細に解説しました。飛行機の離陸は、単に加速して飛び上がるだけでなく、機体重量、気温、気圧(標高)、風向・風速、滑走路の長さと状態など、多くの要因が複雑に絡み合い、それぞれの離陸を特徴づけていることがお分かりいただけたかと思います。

特に、丘珠空港や石垣空港、松本空港など、特定の条件下にある空港では、その特性ゆえに力強い離陸が見られることがあります。これは、安全を確保しつつ最大限の性能を引き出すための、航空技術とパイロットの熟練した技の結晶です。これらの知識を持つことで、次回のフライトでの離陸体験が、より一層興味深く、そして航空機の奥深さを感じられるものになるでしょう。