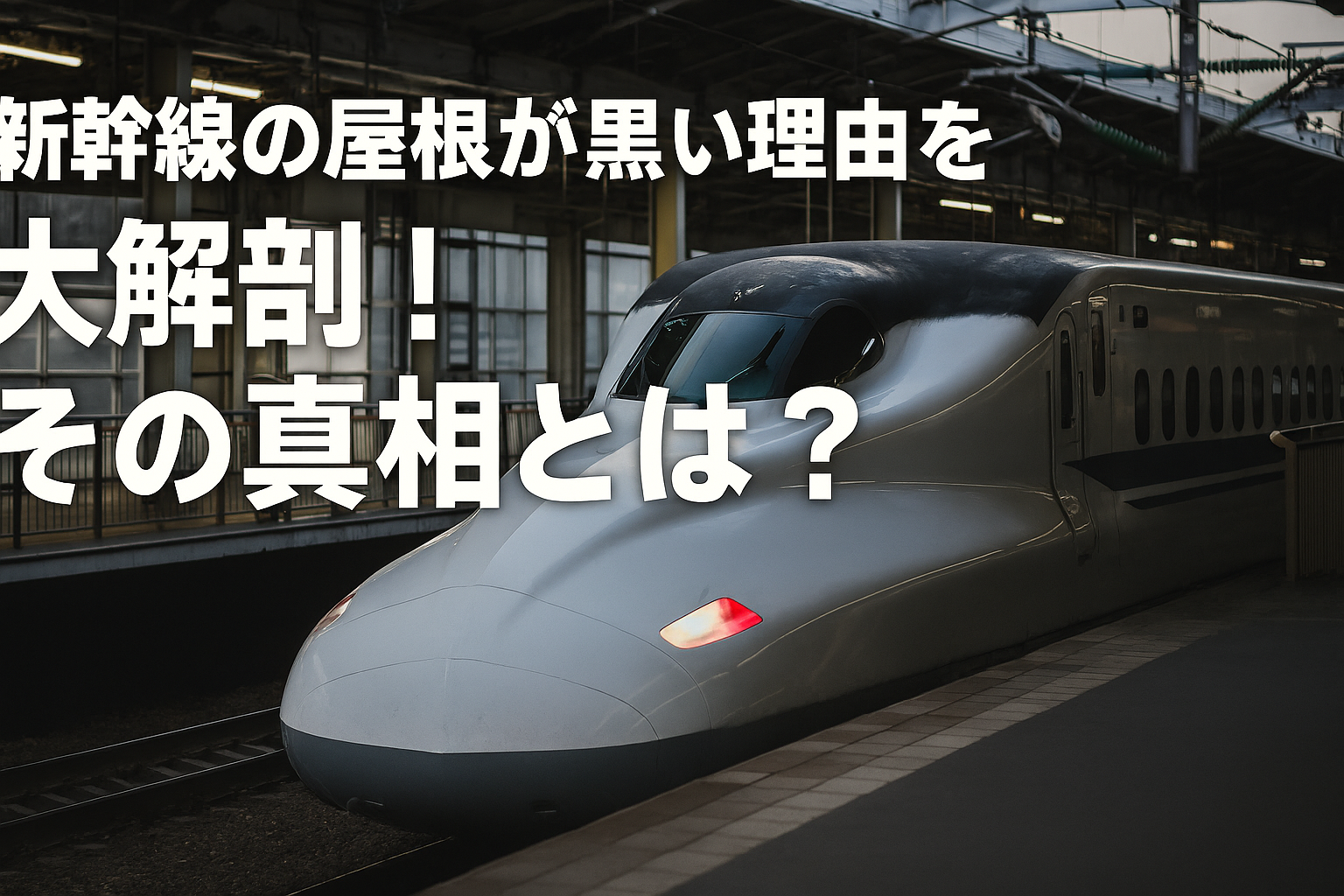

新幹線に乗るとき、ふと見上げる屋根が、白や青の車体色とは対照的に真っ黒であることに気づいたことはありませんか?「汚れが目立たないように?」と推測する人もいますが、実はこの黒色には、日本の高速鉄道技術の安全と機能性を支える非常に重要な理由が隠されています。

この記事では、「新幹線の屋根はなぜ黒い?」という疑問に対し、技術的な視点、デザインの歴史、そして熱力学的な側面から徹底的に解説します。単なる色の話ではない、新幹線の屋根に秘められた真実を一緒に見ていきましょう!

新幹線の屋根の色の意味とは?

新幹線の屋根が黒い理由

新幹線の屋根が黒い最も大きな理由は、パンタグラフ(集電装置)から発生する「煤(すす)」や「アーク放電の痕」を隠し、メンテナンスの負担を軽減するためです。この理由は、高速鉄道特有の現象に深く根ざしています。

新幹線は時速$300\text{km}3000^\circ\text{C}$以上の高温になり、集電部周辺に炭素質の煤(すす)や、金属粉の付着による焦げ痕を広範囲に残します。

もし屋根が白色だと、この黒い汚れが非常に目立ち、外観を損ねるだけでなく、頻繁な全車両の屋根清掃が必要になってしまいます。黒色にすることで、これらの電気的な汚れを視覚的にカモフラージュし、安全運行に直結しない清掃作業を大幅に効率化しているのです。これにより、車両が検査のために車庫に入っている時間を短縮し、稼働率の向上にも貢献しています。

JR西日本とJR東日本のデザインの違い

新幹線のデザインは、JR西日本とJR東日本で異なる特徴を持っていますが、「屋根の機能的な部分を黒くする」という基本的な考え方は共通しています。

特に、N700S系(JR東海・JR西日本)やE5系(JR東日本)など現代の新幹線では、屋根上には冷房装置や特高圧機器、そして高速化に必要な静音化のためのパンタグラフカバーなど、さまざまな電気機器が格納されています。これらの機器類は配管やケーブルが多く、複雑な形状をしています。

この複雑な機器群をまとめて一つのエリアとして捉え、黒の帯で統一することで、外観上は一体感と引き締まった印象を与えています。これは、単なる汚れ隠しに留まらず、屋根上機器の存在感を抑え、車両全体としての機能美を追求したデザイン手法と言えます。また、屋根上機器の配置変更や改修の際にも、黒色で統一されていることでデザインの一貫性を保ちやすいというメリットもあります。

歴史的背景と色の選定基準

新幹線が誕生した年当時の初代0系も、屋根上機器や架線との接触が多い部分には、機能的に黒色が使われていました。当初は現在ほど広範囲ではありませんでしたが、高速化、高頻度運行が確立されるにつれて、汚れの付着量が予想以上に増加しました。

特に年代以降、100系・ 300系と高速化が進むにつれて、アークによる汚れが避けられないものとなり、「安全な運行を確保しつつ、最も効率的にメンテナンスを行うための色」として黒色が車体上部の標準色として定着していきました。色の選定基準は、「熱吸収の抑制(断熱)」「汚れの視認性」「塗装の耐久性」など多岐にわたりますが、新幹線の場合は特に機能性(アーク痕のカモフラージュと点検のしやすさ)が最優先された結果なのです。

新幹線の屋根の構造と機能

屋根の基本構造と材質

新幹線の車体は、軽量化と高強度を両立させるため、主にアルミニウム合金で作られています。屋根も例外ではなく、軽量でありながら高速走行時の風圧や振動、さらには雪氷などにも耐えうる頑丈な構造となっています。

屋根の構造は、単なる外板ではなく、車内への熱の侵入を防ぐ高性能な断熱材や、冷房・集電機器を固定するための強固な骨組み(梁)が組み込まれた二重構造になっています。また、黒く塗装されている部分は、電気機器を搭載しているため、雨や雪から機器を守るための高い防水性と耐久性が求められます。アルミニウムはリサイクル性にも優れており、環境負荷の低減にも貢献しています。

パンタグラフの配置とその役割

パンタグラフは、新幹線の屋根上で架線に触れ、走行に必要な電気(交流)を取り込む装置であり、新幹線の「命綱」とも言える重要な機能部品です。新幹線では、高速化に伴う騒音対策や、架線からの離線によるスパーク(アーク放電)の抑制のため、パンタグラフを搭載する車両数を減らす「離線対策」が進められています。

パンタグラフは常に架線と高速で接触し続けるため、その周辺は特に電気的な影響を受けやすく、屋根の黒いエリアの中心的な役割を果たしています。近年の車両では、パンタグラフ自体を覆う遮音カバーが装備されており、騒音低減に貢献していますが、このカバーも黒色にすることで、集電に伴う様々な現象を機能的にカバーしているのです。

試作車両に見る新幹線のデザイン変遷

新幹線の高速化の歴史は、試作車両による技術検証の歴史でもあります。かつて存在した、、といった試験車両は、空気抵抗を極限まで減らすための流線形や、新しいパンタグラフ配置など、様々な実験的試みがなされました。

これらの試験車両の多くでも、屋根上の機器エリアは濃色で統一されていました。どのようなデザインの変遷や技術革新があっても、パンタグラフの周辺や、電気的な汚れが集中するエリアは、結果的にメンテナンス性と機能性を優先して黒またはそれに近い濃い色が採用されるという事実は変わらず、これが現代の新幹線デザインに引き継がれています。

色による熱や光の影響

黒色の熱吸収特性とは

一般的に黒色は太陽光を最も吸収しやすく、熱を持ちやすいという特性があります。そのため、「新幹線の車内が熱くならないのか?」という疑問が生じます。

確かに黒は熱を吸収しますが、新幹線の屋根には前述の通り、非常に高性能な断熱材が組み込まれており、車内への熱の伝達は最小限に抑えられています。断熱材は、夏の外部からの熱だけでなく、冬の暖房熱が外に逃げることも防ぐ役割があります。また、現代の新幹線は強力で精密な空調システムを備えているため、屋根が熱を持っても乗客が不快に感じることはありません。結果として、熱吸収特性のデメリットよりも、アーク痕のカバーという機能性が優先された結果と言えます。

色と性能の関係

新幹線の車体色、特に車体下部や側面の白は、太陽光を反射し、熱の侵入を防ぐという役割を担っており、省エネルギーにも貢献しています。

一方で、屋根の黒は、前述の通り汚れの目立たなさと、電気的な痕跡を隠すという性能に直結しています。新幹線の色彩は、単なる見た目ではなく、白で熱を遮り、黒で汚れを隠し、濃色ラインでスピード感を演出するという、それぞれの色が持つ特性を最大限に活かした機能的な設計となっているのです。側面と屋根で色が明確に分かれているのは、それぞれの役割が異なるからです。

新車と既存車両の色彩比較

E7系やH5系など、比較的新しい新幹線車両では、屋根全体を黒一色にするのではなく、一部に機器カバーとしてグレーや白を取り入れたデザインも見られます。

これは、パンタグラフのない車両や、アークの影響を受けにくい部分については、必ずしも黒にこだわる必要がないという合理的な判断と、デザイン性の向上を両立させている例です。また、車両と車両の間に取り付けられている全周幌(連結部のカバー)も、走行時の汚れや風雨による劣化が激しいため、一般的に黒色が採用されており、これも汚れをカモフラージュする機能的な役割を果たしています。

新幹線の塗装技術の進化

塗装技術の歴史

新幹線の運行開始以来、塗装技術は目覚ましい進化を遂げてきました。初期の0系では、主にエポキシ系やウレタン系の塗料が使用されていましたが、高速走行による風雨や紫外線、そしてアーク放電による電気的な負荷に耐える必要があり、再塗装の頻度が高くなる傾向がありました。

技術の進化は、より高い耐久性、耐候性、そして光沢の保持を目指して行われました。この進化は、メンテナンスコストの削減に直結する重要な要素です。

現代の塗装方法とその選定基準

現代の新幹線で使われている塗料は、フッ素系塗料や特殊ウレタン塗料など、非常に高性能なものが主流です。これらの塗料は、通常の塗料よりも格段に耐候性、光沢保持性、防汚性に優れています。

特に、屋根の黒い部分には、アーク痕や煤が浸透しにくい、硬質で滑らかな特殊な塗料が選定され、プライマー(下塗り)、中塗り、上塗りの多層塗膜構造が採用されています。選定基準は、「耐久性(寿命)」「耐候性(色褪せにくさ)」「防汚性(汚れの付着しにくさ)」に加え、「高速走行による微細なキズへの耐性」や塩害・酸性雨対策といった外部環境要因への強さも含まれます。

車体の保護と耐久性

新幹線の塗装は、美しい外観を保つだけでなく、車体のアルミニウム合金の腐食を防ぐという最も重要な役割も担っています。アルミニウム合金は錆びにくい素材ですが、異種金属との接触や、塩害・酸性雨に長期間晒されると腐食する可能性があります。

屋根の塗装は、特に厳しい環境(直射日光、雨、雪、アーク放電、鳥の糞など)に晒されるため、車体全体の中でも最も耐久性の高い層が施されており、新幹線の長期的な安全運行を支える見えない技術となっています。

新幹線カラーの影響を受けた他の電車

JR東日本の201系との関連

新幹線のような高速車両ではないものの、JR東日本の通勤電車である201系(中央線快速などで活躍)201\text{系}$の黒帯は、主に台車や床下機器周りの油汚れやブレーキダストを目立たなくするという機能的な目的があり、新幹線の屋根の黒色と同様に「機能的な部分を濃色で引き締める」というデザイン思想が共通しています。

高速鉄道としての新幹線のデザインは、その後の一般の特急車両や私鉄車両のデザインにも、空気抵抗を意識した流線形の採用という形で大きな影響を与えていますが、機能的な色使いという点でも他の鉄道車両に影響を与えています。

中央線快速の色彩との違い

中央線快速のオレンジ色(朱色)は、国鉄時代からの伝統的な「路線識別色」としての役割が大きいです。これは、色によって視覚的に路線を区別し、利用者の誤乗を防ぐための施策です。これに対し、新幹線の屋根の黒は、あくまで「機能性とメンテナンス性」を最優先した結果の色であり、色の持つ意味合いが大きく異なります。

地方の観光列車やイベント列車などでは、地域のアピールやコンセプトを表現するために鮮やかな色彩が選ばれますが、新幹線は、まず安全・高速輸送という機能を追求した上での色使いなのです。

他輸送手段への影響

航空機や船舶、そして自動車など、他の輸送手段においても、機能的な要件に基づいて色が選定される例は多々あります。例えば、航空機の翼の上面は熱吸収を抑えるために白に近い色が多いですが、ジェットエンジンの排気口周辺は、高温による煤汚れが目立たないよう濃色(黒)に塗装されています。また、自動車のエンジンルーム内も、耐熱塗料として黒が使われることが多いです。

新幹線の屋根の黒は、鉄道という特殊な環境下で、電気的な汚れという問題に対する最適な機能解として導き出された色彩であり、これは他の輸送機関における機能色の考え方と共通しています。

新幹線の屋根に関するFAQ

屋根の色は変更されることがあるか?

新しい車両形式が開発される際や、リニューアルの際には、屋根の色彩計画が変更されることはあります。例えば、事業用車両であるドクターイエローは、車体が黄色ですが、屋根上機器周辺は計測機器が搭載されている関係で、機器カバーの一部が黒や濃いグレーになっていることが確認できます。しかし、パンタグラフが原因で煤やアーク痕がつくエリアは、現在もメンテナンス効率を優先して濃い色(黒やダークグレー)が採用されるのが一般的です。

黒以外の色はあるのか?

黒以外では、E3系(山形新幹線)やE6系(秋田新幹線)など、上部全体が赤や黄色といったラインカラーで覆われている車両もあります。これらの車両は、車体色が屋根上部まで回り込んでいるため、黒一色ではありません。ただし、これもパンタグラフ直下の集電に必要な部分や、機器が密集する部分は、汚れの目立たない濃い色(ダークグレーなど)が使われることが多く、機能性を担保しています。

新幹線の他のデザインについての疑問

「新幹線の鼻先の長さはなぜ違うの?(主にトンネル突入時の微気圧波対策)」「側面の青いラインは何を意味しているの?(初代0系からの伝統的なコーポレートカラー)」など、新幹線デザインには他にも機能的な理由が詰まった疑問がたくさんあります。新幹線のデザインは、常に安全性、高速性、快適性、環境性能の4つの要素を高いレベルで両立させるために進化し続けています。

新幹線の屋根の色が持つ意義

利用者に与える印象

屋根の黒色は、白い車体と組み合わさることで、車両全体にスピード感とシャープさを与え、現代的で引き締まった印象を与えます。また、汚れが目立ちにくいため、常に清潔で高品質な印象を利用者に提供し続けることができます。機能性と印象の両面で、新幹線の「信頼性」を高めているのです。濃い色がもたらす視覚的な安定感は、高速で通過する際の威圧感を軽減する効果もわずかにあります。

デザインと機能性の両立

新幹線の屋根の黒は、まさに「デザインと機能性の完全な両立」を体現しています。

- 機能性: アーク放電による汚れを隠す(メンテナンス効率向上)と、屋根上機器の配置を視覚的に統合する。

- デザイン性: 白と黒のコントラストにより、車体全体の流線形を際立たせ、スピード感を強調する。

この黒色なしには、新幹線の美しさと効率的な運行は成り立たないと言っても過言ではありません。この機能的な色彩計画は、環境性能(騒音低減)のための機器カバーのデザインとも密接に連携しています。

今後の新幹線デザインの展望

今後、パンタグラフを使わない非接触給電技術が本格的に導入されたり、非常に耐久性の高い透明な防汚コーティングなどが実用化された場合、新幹線の屋根の色は劇的に変化するかもしれません。特に次世代新幹線では、更なる軽量化と環境負荷低減が求められており、素材や塗装技術の進化がデザインに大きな影響を与えるでしょう。しかし、現在の日本の高速鉄道技術において、黒い屋根は安全と効率の象徴であり続けています。

まとめ

新幹線の屋根が黒い最大の理由は、パンタグラフから発生するアーク放電による煤や焦げ痕を隠し、効率的な車両メンテナンスを実現するためでした。

- この黒色は、単なる美観維持のためではなく、高速運行を支えるための機能的かつ合理的な選択です。

- 高性能な断熱材と空調システムがあるため、黒色の熱吸収のデメリットは車内には影響しません。

- 車体の白と屋根の黒は、それぞれ熱反射と汚れの隠蔽という異なる役割を持ち、機能的に共存しています。

この黒色は、高速鉄道の安全と機能性を支える合理的な選択であり、日本の鉄道技術者の知恵が詰まった「機能美」の結晶なのです。

次回新幹線に乗る際は、ぜひ屋根の色に隠されたこの重要な役割を思い出してみてください。