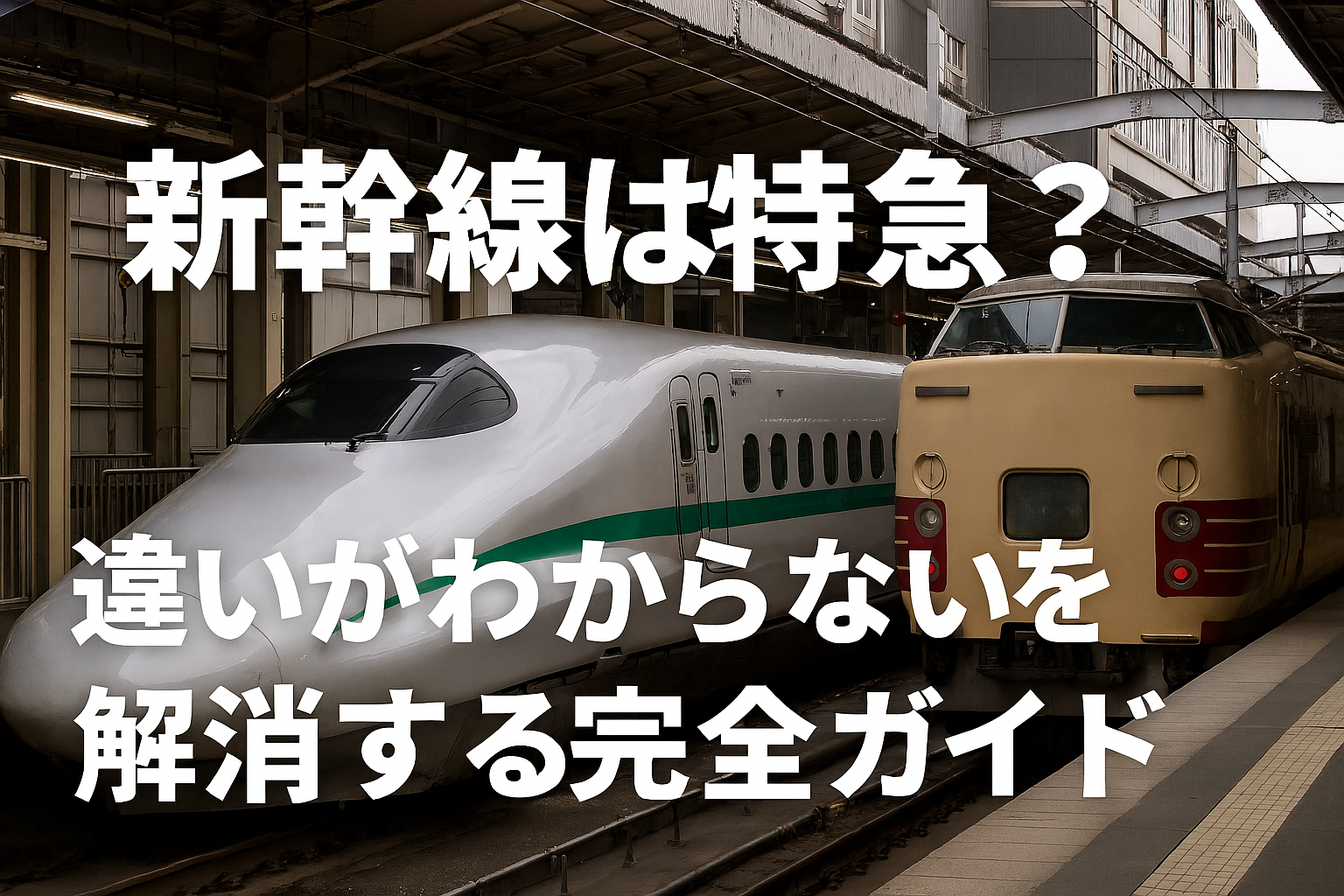

長距離移動の際、「特急券」と「新幹線特急券」の違いに戸惑ったり、「新幹線って結局、特急の一種なの?」と疑問に感じたことはありませんか?

本記事では、日本の鉄道を代表する新幹線と特急について、その法的な定義から実用的な違い、料金体系、さらには賢い選び方までを徹底的に解説します。この記事を読めば、もう二つの違いで迷うことはなくなり、あなたの旅行やビジネスの移動がよりスムーズで快適になるでしょう。

新幹線と特急の基本理解

新幹線と特急の特徴を比較する

新幹線も特急も、どちらも「速達性の高い列車」という点では共通しています。しかし、その根本的な定義と運行される線路に大きな違いがあります。

| 項目 | 新幹線 (Shinkansen) | 特急 (Limited Express) |

|---|---|---|

| 運行路線 | 新幹線専用の線路 (標準軌:1,435mm) | 在来線 (従来の線路:1,067mm) |

| 軌道の幅 | 標準軌 (1,435mm) | 狭軌 (1,067mm) |

| 法的な位置づけ | 全国新幹線鉄道整備法に基づく「高速鉄道」 | 鉄道営業法に基づく「特別急行列車」 |

| 最高速度 | 概ね260km/h~320km/h | 概ね100km/h~130km/h (区間による) |

| 主な目的 | 都市間・広域の高速大量輸送と国土開発 | 地域間・観光地への速達輸送と地域間連絡 |

最も重要な違いは、新幹線が専用の線路(新幹線鉄道)を走行するのに対し、特急が在来線(通常の線路)を走行する点です。この線路の違いが、後述する速度、安全性、料金の全ての差を生み出しています。

また、線路幅(軌間)が異なる点も重要です。新幹線は国際的な高速鉄道の主流である標準軌(1,435mm)を採用しており、在来線(特急を含む)の多くが採用する狭軌(1,067mm)よりも走行安定性に優れ、高速化に適しています。新幹線が「在来線の特急とは一線を画す存在」とされる背景には、このインフラ(土台)の根本的な違いがあります。

それぞれの最高速度を考える

新幹線は、専用線路と最新の技術によって、最高速度260km/hから320km/hという圧倒的なスピードを誇ります。具体的には、東北新幹線「はやぶさ」は国内最高速の320km/hで運行され、東京・大阪間のような長距離を短時間で結ぶことが可能です。この高速運転を実現するため、新幹線は踏切がなく、線路のカーブも緩やかに設計されており、さらに信号システムも高度に集中管理されています。これにより、安全性を維持しながら圧倒的な速さを実現しているのです。

一方、特急が走行する在来線は、新幹線とは異なり、多くのカーブや急勾配、そして一般道との平面交差である踏切が存在します。そのため、安全上の理由から速度制限が厳しくなります。一般的に、最高速度は100km/hから130km/h程度に設定されており、新幹線と比較すると速度面では大きな差があります。ただし、中には山形・秋田新幹線のように、在来線の線路幅を広げて新幹線と直通運転を行う「ミニ新幹線」という特殊なケースも存在します。これは新幹線と在来線の技術を融合させた例ですが、走行速度は在来線区間では130km/h程度に制限されます。在来線特急は、新幹線がカバーしない地域へのアクセスにおいて、在来線の中でも最速の地位を占めています。

新幹線と特急の停車駅の違い

新幹線も特急も、速達性を重視するため停車駅は少なめに設定されていますが、その規模感と役割が異なります。

- 新幹線: 停車駅は東京、新大阪、博多などの主要な大都市や地方の拠点駅に限られます。新幹線は長距離の都市間輸送が主目的であるため、速達性を最優先する列車(例:東海道新幹線の「のぞみ」や東北新幹線の「はやぶさ」)と、主要駅に加え地域の主要駅にも停車する列車(例:「ひかり」や「やまびこ」)が設定されており、乗客は目的に応じて選択できます。これにより、都市間の最速移動を実現すると同時に、広域のアクセス網を形成しています。

- 特急: 在来線の主要都市や観光地の玄関口となる駅に停車します。新幹線が通らない地方都市や、海岸線などの美しい景勝地を通るため、地域に密着したアクセスを担う重要な役割があります。例えば、特急を利用することで、東京駅から直接伊豆の温泉地や、名古屋駅から高山方面の歴史的な街並みへアクセスできるケースが多くなります。特急は、新幹線駅からの「二次アクセス」を担うことも多く、新幹線と連携することで広範囲の観光ルートをカバーしています。一部の特急は、観光利用を目的としたユニークな停車駅設定や、景観を楽しむための徐行運転を行うなど、移動体験そのものに価値を置いています。

特急券と新幹線特急券の違い

乗車券の必要性とその違い

列車に乗るには、基本的に「乗車券」が必要です。しかし、速達列車である新幹線と特急を利用する際には、「特急料金」が追加で必要となります。

- 乗車券: 移動区間を走行するための運賃。どちらを利用する場合も必須です。この運賃は、移動距離に応じて算出されます。乗車券は、列車の種別(新幹線、特急、快速、普通など)に関わらず、移動距離が同じであれば原則として同額になります。

- 特急券: 列車を速達で利用するために支払う追加料金。これは、単に早く目的地に到達できる「時間的価値」だけでなく、快適な座席や広い車内空間、車両の維持管理費用といった「特別なサービス」に対する対価でもあります。

「特急券」と「新幹線特急券」は、特急料金を支払うための証明書という点では同じですが、運行する線路が異なるため、料金体系が分けられています。この料金体系の違いは、新幹線が在来線特急に比べて圧倒的に高コストな専用インフラを使用していることに由来します。在来線特急券は比較的シンプルですが、新幹線特急券は「のぞみ」などの速達列車や、乗車時期(繁忙期・閑散期)によって料金が細かく変動する加算料金が存在するなど、細かなルールが存在します。

特急券の種類と細分化された料金体系

特急券は、座席の保証の有無や快適度によってさらに細分化されています。

- 自由席特急券: 座席が保証されず、空いている席に座る形式です。料金は最も安価です。

- 指定席特急券: 事前に座席が確定されます。自由席よりも高価ですが、確実に座れます。

- グリーン券(グリーン料金): 指定席特急券に加えて、より豪華で広い座席(グリーン車)を利用するための料金です。

- グランクラス料金: 一部の新幹線(東北・北陸新幹線など)に設定された、グリーン車よりもさらに上級のサービス(専属アテンダントによる軽食・ドリンクサービスなど)を含む料金です。

新幹線の場合、自由席特急券と指定席特急券の差額に加え、速達列車(「のぞみ」など)や閑散期・繁忙期の区分による季節料金の変動が加わるため、同じ区間でも利用する列車や時期によって特急料金は大きく変わるのが特徴です。

特急券の購入方法と注意点

特急券(在来線特急および新幹線特急券)は、駅の窓口(みどりの窓口)、全国に設置された指定席券売機、またはJR各社のオンライン予約サービスで購入できます。

特にオンライン予約サービス(「えきねっと」「EXサービス」など)の利用が推奨されます。これらのサービスを利用すると、紙の切符を発券せずにICカードやスマホで乗車できる「チケットレス乗車」が可能になり、発券の手間が省けたり、一部区間では割引料金が適用されたりするメリットがあります。

注意点として、在来線特急には自由席、指定席、グリーン車が設定されており、それぞれ特急料金が異なります。特に、「サフィール踊り子」や「富士回遊」など、一部の特急列車は全席指定席またはグリーン席のみで運行するため、自由席特急券の概念がない場合があります。乗車前に必ず、その列車の座席種別と必要な特急券の種類を確認しましょう。また、私鉄の特急列車(小田急ロマンスカーなど)は、JRとは異なる独自の特急券(座席指定券)が必要になります。

新幹線特急券のみの購入はアリか?

結論から言うと、新幹線特急券(または特急券)のみで新幹線に乗車することはできません。

新幹線に乗車するには、「乗車券」と「新幹線特急券」の2種類、あるいは両者が一体となった「新幹線乗車券」などが必要です。これは、特急料金はあくまで「運賃(乗車券)に上乗せされる特別料金」であり、運賃(乗車券)なしには成り立たないためです。例えば、東京から新大阪まで移動する場合、新大阪までの「乗車券」と、新幹線に乗るための「新幹線特急券」の両方が必要になります。改札機を通過する際も、原則としてこの2枚の切符を重ねて投入する必要があります。

ただし、例外的に、定期券区間内での特急利用や、特定のフリーきっぷを使用する場合など、乗車券を別途購入する必要がないケースも存在します。しかし、基本原則として、速達性のための追加料金(特急券)だけでは、列車の利用はできないと覚えておくと間違いありません。

料金の違いを徹底調査

新幹線は特急より高い?安い?

一般的に、新幹線は特急(在来線)よりも料金が高くなります。

これは、新幹線が非常に高額な建設・維持コストがかかる専用の設備(線路、車両、保守体制、高度な信号システムなど)を利用しているため、そのインフラ費用が特急料金に反映されるからです。新幹線特急券の料金体系は、在来線特急券よりもベースが高めに設定されており、特にグリーン車やグランクラスなどの上位クラスでは、その差はさらに大きくなります。

料金構造の比較:基礎特急料金と加算要素

新幹線と在来線特急の料金構造を比較すると、新幹線料金の高さの要因が見えてきます。

- 在来線特急料金: 運賃+基礎特急料金(距離に応じて決定)+指定席料金(または自由席料金)+グリーン料金(利用時)。比較的シンプルです。

- 新幹線特急料金: 運賃+基礎特急料金(距離に応じて決定)+高速料金(新幹線独自の高額インフラ利用料)+列車別料金(「のぞみ」等の速達列車への加算)+指定席料金+季節料金。複数の加算要素があるため、最終的な料金が高くなります。

この「高速料金」と「列車別料金」こそが、新幹線が在来線特急よりも高額になる最大の理由です。特に「のぞみ」は、東海道・山陽新幹線の最速達列車として、他の「ひかり」「こだま」よりも高い特急料金(加算額)が設定されています。

区間による料金の比較と費用の最適化

料金の差は、移動距離や区間の特性(並行路線の有無)によって大きく異なります。

- 短距離(並行区間なし)の場合: 在来線特急が運行している区間、特に新幹線と並行していない観光路線や地方の主要都市間(例:名古屋〜高山、新宿〜松本など)では、新幹線という選択肢がないため、特急料金と運賃の合計が安価になるケースが多いです。

- 短距離(並行区間あり)の場合: 東京〜熱海や新大阪〜京都など、新幹線と在来線特急が並行する短距離区間では、新幹線の方が所要時間は圧倒的に短いものの、料金は割高になります。この場合、「時間」と「料金」のどちらを優先するかが選択の鍵となります。

- 長距離の場合: 料金は多少高くても、新幹線を利用した方が大幅な時間短縮になり、特にビジネス利用や観光での移動日を節約したい場合に費用対効果が高くなります。例えば、東京から博多まで(約1,100km)を特急だけで移動するのは、所要時間が20時間以上となり現実的ではありません。新幹線は、この区間を約5時間で結び、数日の時間短縮という非常に大きなメリットを提供します。

割引制度を活用した料金比較

新幹線、特急ともに、正規料金以外にも費用を抑える手段があります。

- 早割・トクだね: JR各社のオンライン予約サービスで早期に予約すると、大幅な割引が適用されます。特に新幹線で効果が高く、正規料金よりも特急料金部分が大きく割り引かれます。

- 往復割引: 営業キロが601km以上ある区間を往復で利用する場合、乗車券が1割引になります。長距離の新幹線移動では必須の割引です。

- 企画乗車券: 周遊券やフリーパス、特定区間の割引切符など、目的やルートに応じた企画乗車券を利用することで、個別に切符を買うよりも大幅に安くなる場合があります。特に在来線特急の区間や観光エリアへの移動で有効です。

繁忙期と閑散期の料金変動の詳細

新幹線・特急問わず、指定席の特急料金には「シーズン別料金」が適用され、料金が変動します。この変動幅は、特急料金のベース額に対して一定額が加算・減算される仕組みです。

| シーズン | 定義される期間 | 通常期との料金差 | 特徴と利用のポイント |

|---|---|---|---|

| 繁忙期 | ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など需要が集中する時期 | +200円(指定席特急料金に対して) | 混雑が激しいため、早期予約(1ヶ月前)が必須。 |

| 閑散期 | 1月半ば~2月、6月などの需要が比較的低い平日や一部期間 | −200円(指定席特急料金に対して) | 料金を抑えやすい時期。特にビジネス利用や旅行日程を柔軟に組める場合に狙い目。 |

| 通常期 | 繁忙期と閑散期を除く大半の期間 | ±0円 | JRの料金設定の基準となる時期。 |

この変動は、自由席特急料金には適用されませんが、指定席を利用する場合にのみ適用されるため、利用する時期によって、指定席と自由席の料金差が変動することになります。利用する時期によって料金が変動するため、旅行日程を調整することで費用を節約することも可能です。事前にJRの料金カレンダーを確認して計画を立てるのが賢明です。

利用シーンにおける特徴

旅行目的に応じた選び方

- 速度・効率重視の旅行(遠距離移動): 圧倒的なスピードと高い定時性を持つ新幹線が最適です。都市間の移動時間を最小限に抑えたい場合に力を発揮します。特に東京~新大阪間のような大都市間の移動では、新幹線は他の交通手段(飛行機、在来線)と比べても、トータルでの所要時間、利便性、そして天候による影響の少なさで優位に立ちます。移動時間を短縮することで、現地での観光や活動時間を最大化できます。

- 景色や地域密着を楽しむ旅行: 在来線を走る特急は、新幹線とは異なり、地域特有の美しい景色(海岸線、山間部など)を通り、その土地の雰囲気をより深く感じることができます。新幹線はトンネルが多いのに対し、特急列車は風景を楽しむための窓配置や座席配置(例:展望席や海側の座席指定)がされていることが多く、移動そのものを旅の一部として楽しむことができます。また、新幹線駅がない観光地(例:伊豆、紀伊半島、四国など)へのアクセスに優れており、地域経済との結びつきという点でも重要な役割を担っています。

旅のスタイルによる選択の具体例

| 旅のスタイル | 優先事項 | 推奨列車 | 具体的なメリットと事例 |

|---|---|---|---|

| アクティブな周遊旅行 | 効率、広い範囲を移動 | 新幹線(拠点移動)+特急(二次アクセス) | 新幹線で主要都市まで高速移動し、そこから特急に乗り換えて地方の観光地(例:新大阪から特急「くろしお」で白浜へ)へ向かうことで、効率と旅情を両立できます。 |

| 非日常体験・列車旅 | 快適性、特別な車内空間 | 特急(観光列車・私鉄特急) | JR九州のD&S列車や小田急ロマンスカーなど、特定のデザインやコンセプトを持つ列車は、乗車そのものが目的となるユニークな体験を提供します。 |

ビジネスでの利用メリットと生産性

ビジネスでの利用も、基本的に「時間効率」と「信頼性」を最優先するため、新幹線が圧倒的に有利です。

- 移動時間の短縮と定時性: 新幹線は最高速度が速いだけでなく、専用線路のため、在来線のような人身事故や踏切事故の影響をほとんど受けず、定時性が極めて高いのが最大のメリットです。これにより、会議や商談のスケジュールに遅延が生じるリスクを最小限に抑えられます。

- モバイルワーク環境: 多くの新幹線車両(特に最新型)で提供される全席コンセントや車内Wi-Fiは、移動時間をそのままオフィス代わりに使えるという大きなメリットになります。資料作成やメールチェックなど、集中して仕事を進めることが可能です。グリーン車やグランクラスでは、より静かで広々とした空間が確保され、高い生産性を実現できます。

- 都市の中心部へのアクセス: 新幹線駅(東京駅、名古屋駅、新大阪駅など)は、多くの場合、都市の中心部に位置しており、空港アクセス(飛行機利用時)のような都市部への移動の手間やコストが発生しません。これは、特に都心での商談が多いビジネスマンにとって決定的な優位点となります。

家族旅行に適した選択肢と安心感

家族旅行、特に小さな子供を連れての移動では、「快適性」と「利便性」が重要な選択基準となります。

- 新幹線の強み(快適性と設備):

- 広いスペース: 車両のデッキや通路が広く設計されているため、ベビーカーの持ち込みや、子供が少しぐずった際にデッキに出るなど、一時的な移動が容易です。

- 充実した設備: 多くの新幹線に設置されている多目的室やおむつ替えスペース(トイレ内)は、乳幼児を連れた家族にとって必須の設備であり、安心感を提供します。また、新幹線は特急に比べて車両間の揺れが少ないため、長時間の移動でも快適です。

- 特大荷物スペース: 予約が必要な場合がありますが、新幹線にはベビーカーや大型の家族用荷物を置けるスペースがあり、荷物が多い家族旅行に適しています。

- 特急の魅力(体験と地域性):

- 観光特急のエンターテイメント性: 「SL人吉」(現在は運行終了)や「ゆふいんの森」、「A列車で行こう」など、観光特急列車は、子供向けの特別なイベントや、車窓からの景色に合わせた演出、地域性を活かしたサービスが用意されており、移動そのものをテーマパークのように楽しむ体験型旅行に魅力があります。

- 私鉄特急の利便性: 小田急ロマンスカーのように、主要な観光地(箱根など)へ乗り換えなしで直行できる特急は、移動の手間を減らしたい家族にとって非常に便利です。また、一部の私鉄特急には展望席があり、子供たちが喜ぶ特別な座席体験を提供できます。

特急と新幹線の設備とサービス

自由席と指定席、そして上級クラスの選択

どちらの列車も、自由席と指定席が設定されています(一部、全席指定の特急を除く)。

- 自由席: 事前予約なしで乗車可能。料金は最も安価ですが、座席が保証されません。混雑期、特に始発駅以外から乗車する場合は、立席になるリスクがあります。自由席は車両の端に集中していることが多く、短距離の移動や、発車直前の購入で済ませたい場合に適しています。

- 指定席: 事前予約で座席が保証されます。自由席よりも料金は高くなりますが、確実に座れるため、長距離移動や繁忙期には指定席の利用が強く推奨されます。特に新幹線は、座席指定の有無で旅の快適性が大きく変わります。

さらに、新幹線や主要な特急列車にはグリーン車が設けられています。グリーン車は、一般的な指定席(普通車)よりも座席の前後幅(シートピッチ)や横幅が広く設計されており、リクライニング角度も深いため、身体的な疲労を大幅に軽減できます。新幹線においては、車両の揺れが少なく静粛性の高い車両中央部に配置されることが多く、ビジネス利用や、特別な記念旅行に選ばれています。また、一部の新幹線(東北・北陸新幹線など)にはグランクラスという最上級クラスがあり、専属アテンダントによる食事・ドリンクサービスや、革張りで電動リクライニング機能付きの豪華なシートが提供され、空の旅のファーストクラスに近い体験を提供します。

車両の違い、電源、Wi-Fi、そして静粛性

新幹線は比較的新しい車両が多く、N700S系などの最新型車両では、全席にコンセントが設置されているのが一般的です。これは、ビジネス利用者がノートPCを使用したり、乗客がスマートフォンを充電したりするのに非常に便利です。また、多くの新幹線で車内Wi-Fiサービスが提供されていますが、トンネル内では接続が途切れる可能性がある点には注意が必要です。

在来線特急は車両の世代によって差が大きく、コンセントがない場合や、窓側など一部の席にしか設置されていない場合があります。ただし、近年導入された新型特急車両(JR東日本のE353系「あずさ」など)では、新幹線と同様に全席またはほぼ全席にコンセントが整備される傾向にあります。

さらに、新幹線専用の軌道は、在来線に比べてカーブが緩やかで整備状態も良いため、走行中の騒音や振動が極めて少ないという特徴があります。これにより、新幹線は特急よりも長時間の乗車でもストレスが少なく、特に静かな環境で読書や仕事に取り組みたい場合に大きなメリットとなります。

荷物スペースとバリアフリー設備

新幹線では、特にインバウンド需要の高まりを受け、東海道・山陽新幹線などで「特大荷物スペース付き座席」が導入されています。これは、事前に予約することで大型のスーツケースなどの荷物を指定された場所に置けるサービスで、荷物が多い旅行者にとって重要です。在来線特急でも車両後部に荷物置き場が設けられていることが多いですが、新幹線ほど広く確保されていない場合もあります。

バリアフリーの観点から見ると、新幹線には車いすスペースや多目的室が標準的に設置されており、多機能トイレも充実しています。特急列車も新型車両では同様の設備が整いつつありますが、旧型車両を使用している路線では、設備が限定的な場合があるため、介護が必要な移動の場合は事前の確認が必須です。

食事や飲み物のサービス比較と現代的な変化

新幹線では、かつて車内販売が充実していましたが、最近では人件費や効率化の観点から、多くの路線で縮小・廃止傾向にあります。これは、駅構内や駅ビルでの弁当・軽食の販売が充実したこと、また車内での現金授受を避ける動きなど、時代の変化を反映したものです。ただし、東海道・山陽新幹線の一部の列車やグリーン車では、サービスが継続している場合があります。

このサービス縮小に対応するため、一部の新幹線や特急ではモバイルオーダーサービスが試験的に導入されています。これは、スマートフォンから飲食物を注文し、座席まで届けてもらう非接触型のサービスであり、車内販売の新たな形として注目されています。

特急も同様に車内販売が減少傾向にありますが、観光特急などでは、その地域の地元食材を活かした飲食物の販売や、アテンダントによる特別な「おもてなし」を提供する列車もあります。例えば、観光特急では、ラウンジカーやビュッフェカーを設置し、単なる移動手段ではなく、「走るレストラン」や「移動するホテル」のような体験価値を提供することにシフトしています。事前にその列車のサービス内容を調べておくことが、車内での体験を豊かにするポイントです。

各社の特急と新幹線の特徴

JR東日本の特徴と路線

JR東日本は、首都圏を中心に東日本全域をカバーし、東北・北海道、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線を運営しています。運行エリアの特性上、積雪や寒冷地対策の技術が世界トップクラスで、豪雪地帯を通過する上越新幹線(例:E7系)や、豪雪後の迅速な復旧能力にその強みが現れています。また、新幹線の中でも特筆すべきは、山形・秋田新幹線(「つばさ」「こまち」)という「ミニ新幹線」の存在です。これらは在来線の線路幅を広げ、新幹線車両が直接乗り入れる「デュアルモード」運行を実現しており、大都市と地方都市を直通で結ぶ利便性が非常に高いのが特徴です。在来線特急網も、首都圏からのアクセスラインとして戦略的に構築されており、「あずさ」「かいじ」(中央線)、「ひたち」「ときわ」(常磐線)、そして伊豆方面の「サフィール踊り子」など、ビジネス・観光の両ニーズに応えています。特に「サフィール踊り子」(E261系)は、全車グリーン車・プレミアムグリーン車の特別仕様で、特急列車を「移動するリゾート空間」へと昇華させた現代的な事例であり、特急の進化の方向性を示しています。新幹線とこれらの特急が連携することで、東北や北海道、そして甲信越地方へのラストワンマイルのアクセスが担保されています。

JR西日本・九州の特色

JR西日本が運行する山陽新幹線は、東海道新幹線と直結し、日本の大動脈の西側を担っています。この区間は新幹線の最高速度(N700系などによる300km/h運転)を最大限に活かす区間であり、山陽新幹線の「のぞみ」「みずほ」といった速達列車は、日本の時間効率を支えています。また、同社の在来線特急では、関西・山陽エリアからの観光地(例:紀伊半島方面への「くろしお」、山陰方面への「やくも」)への接続に重点が置かれています。 一方、JR九州は、「移動空間の快適性とデザイン性」に経営戦略の主軸を置いています。工業デザイナーの水戸岡鋭治氏が手がけた車両群は、内装に木材、布、革などの自然素材を多用し、乗車する人々に安らぎと非日常感を提供します。観光特急「ゆふいんの森」や「A列車で行こう」はその代表例で、車内にはラウンジやバーカウンターを備え、乗車体験自体が旅の目的となるよう設計されています。この哲学の頂点にあるのが豪華寝台列車「ななつ星in九州」であり、特急列車の持つ可能性を極限まで追求した事例と言えます。九州新幹線も「つばめ」「みずほ」が運行され、博多駅を介して本州との連携を深めるとともに、九州内での経済・観光交流を活性化させています。

私鉄の特急とその魅力

JRグループとは一線を画す私鉄各社の特急は、その運行エリアの特性上、「特定の観光地への直行性」や「都市の主要ターミナルと空港の連絡」に特化している点が大きな魅力です。

- 小田急「ロマンスカー」: 新宿と箱根を結び、展望席(VSEやGSE)は観光客にとってのアイコン的な存在です。また、特急料金がJR新幹線に比べて比較的安価で、気軽に利用できることも支持される理由です。

- 東武「スペーシア」「リバティ」: 浅草・新宿と日光・鬼怒川を結び、世界遺産へのアクセスを担います。特に「リバティ」は、短い停車時間で頻繁に運行し、利便性と速達性を両立させています。

- 近鉄「しまかぜ」: 大阪・京都・名古屋から伊勢志摩を結ぶ観光特急で、カフェテリアやグループ向けの個室、そして豪華なハイデッカー構造の座席が特徴で、私鉄特急の最上級の快適性を提供しています。

- 南海「ラピート」: なんばと関西国際空港を結ぶ空港特急として有名で、そのレトロフューチャーな外観と全席指定の快適性で、海外からの訪問者の玄関口としての役割を果たしています。

私鉄特急の多くは、JRのような複雑な特急料金体系を持たず、区間ごとにシンプルな座席指定料金が設定されていることが多く、乗客にとって料金計算が容易である点も大きなメリットです。これらの特急は、JRがカバーしきれない地域へのニッチな需要を満たし、日本の鉄道文化に多様性をもたらしています。

旅行の計画に役立つ情報

予約方法とタイミング

新幹線・特急ともに、乗車日の1ヶ月前(午前10時)から予約が可能です。

- 繁忙期や長距離の利用: 人気列車やグリーン車などはすぐに満席になるため、1ヶ月前の発売日(「10時打ち」と呼ばれる)に予約することが、希望の列車や座席を確保するための重要ポイントです。

- オンライン予約: JR各社のオンライン予約サービス(「えきねっと」「EXサービス」など)を利用すると、駅の窓口に並ぶことなく予約でき、手数料なしで予約できたり、チケットレス乗車(きっぷなしでICカード等で乗車)が可能になったりと、利便性が非常に高いです。

直通やエリアの選択肢

新幹線には、別の新幹線路線にそのまま乗り入れる「直通運転」があります(例:東北新幹線から北海道新幹線「はやぶさ」)。これにより、乗り換えの手間なく広範囲を移動できます。また、在来線特急の中には、途中の駅で新幹線と接続し、新幹線では行けないエリアへのシームレスな移動を可能にするものもあります。例えば、東北新幹線と在来線特急「いなほ」を組み合わせることで、新潟方面へのアクセスが便利になります。

新幹線利用時の注意点

改札と乗車方式の違い

新幹線と在来線の改札は基本的に分かれています。

- 新幹線: 専用改札口(新幹線乗換改札)を通る必要があります。乗車券と新幹線特急券(または新幹線乗車券)を重ねて投入するのが一般的です。

- 特急: 在来線の改札口を通ります。

新幹線は、ほとんどの区間でチケットレス乗車(モバイルSuicaなど交通系ICカードや専用アプリでの乗車)が可能です。この方がスムーズに乗車でき、きっぷを紛失する心配もありません。ただし、特急券・新幹線特急券は、特急料金と乗車券が一体となった「企画きっぷ」や「往復割引」などの例外的な購入方法があるため、券の種類に応じて改札の通り方が異なることを覚えておきましょう。

乗車駅や降車駅の選び方

新幹線は停車駅が少ないため、目的地に最も近い駅を選ぶことが重要ですが、在来線との接続を考慮することも大切です。特急と新幹線が並行して走る区間では、「新幹線で主要駅まで行き、そこから在来線特急に乗り換える」という組み合わせが、時間と料金のバランスを考慮した賢い選択となる場合があります。また、新幹線が止まる駅は周辺の交通の要衝となっていることが多いため、レンタカーやバスなどの二次交通への乗り換えもスムーズです。

選択のポイント

どっちが自分に合っているのか

| 目的 | 推奨される列車 | 理由 |

|---|---|---|

| ビジネス・時間厳守 | 新幹線 | 圧倒的な速さと高い定時性。モバイルワーク設備も充実し、移動時間を仕事に充てられる。 |

| 長距離移動・快適性 | 新幹線 | 広い車内空間、揺れの少なさ、多目的室などの設備が充実。特に長距離移動での疲労軽減効果が高い。 |

| 運賃を抑えたい | 特急(在来線) | 新幹線より料金が安価な区間が多い。青春18きっぷなどの企画乗車券が使える場合もある(別途特急券が必要)。 |

| 特定の観光地へ直行 | 特急(在来線・私鉄) | 地域密着型で、新幹線駅がない場所へのアクセスに便利。特別なデザインの観光列車は移動体験自体が価値となる。 |

賢い移動をするためのポイント

賢い移動の秘訣は、「費用対効果」を考えることです。

- 移動距離と時間: 300kmを超えるような長距離移動は新幹線で時間を買う、100km〜200km程度の移動は特急も選択肢に入れて料金を比較する。

- 料金の確認: オンライン予約サイトなどで、新幹線と特急の料金と所要時間を比較する。特に「早特」などの割引切符がないかをチェックすることが、費用を抑える鍵となります。

- 設備と利便性: コンセントが必要なら新幹線、景色を楽しみたいなら特急の観光列車を選ぶなど、旅の目的に応じて設備を優先する。

まとめ

新幹線は、専用の高速線路を走る、最高速度が非常に速い列車であり、日本の大動脈として時間効率と快適性を追求した移動手段です。法的には特急(特別急行列車)の一種として扱われますが、実務的には在来線特急とは一線を画す存在です。

特急は、在来線の線路を走り、新幹線よりも低速ながら、きめ細かく地域を結び、料金の安さや旅情を提供してくれます。

これらの違いを理解すれば、あなたはもう新幹線と特急の選択に迷うことはありません。移動の目的と費用対効果を考え、最適な列車を選んで、快適な旅を楽しんでください。